横浜市が生成AIを活用したがん相談サービスの実証を開始、自治体初の取り組み

横浜市、生成AIによるがん相談サービスを導入へ

横浜市は、一般財団法人在宅がん療養財団と連携し、AI搭載型の対話式がん相談サービス「ランタン」の実証を開始します。これは自治体として日本初の取り組みとなります。

がんと診断された患者やその家族は、膨大な情報の中から自分に合った信頼できる情報を探さなければならず、大きな不安と負担を抱えています。横浜市が令和5年度に実施した市民意識調査でも、がんに関する情報の入手先としてインターネットを利用する方が多い一方で、治療や不安に関する相談の機会は限られていることが明らかになりました。

こうした課題に対応するため、横浜市は令和7年9月26日付けで、一般財団法人在宅がん療養財団と「ランタン」に関する連携協定を締結しました。

「ランタン」とは

「ランタン」は、在宅がん療養財団が開発したがん相談支援ツールです。生成AI(GPT)と検索拡張生成(RAG)技術を組み合わせることで、専門的かつ正確な情報提供を実現しています。

市民は、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも匿名で相談することができます。誤った情報に惑わされることなく、安心して療養に関する信頼性の高い情報を得られる環境が整います。

RAG(拡張検索生成)とは、生成AIに外部の専門知識を組み合わせて、より正確な回答を生成する技術のことです。これにより、専門家によってチェックされた知識体系に基づいた回答が可能になります。

サービス活用のメリット

患者と家族にとって

聞きにくい疑問や不安を、時間を気にせず気軽に相談できる環境が整います。治療内容への理解が深まり、誤った情報に惑わされずに治療に向き合えるようになります。また、診断から治療のフェーズに合わせて継続的に相談できるため、安心感を得られます。

医療従事者にとって

ガイドラインや治験情報など、常にアップデートされた情報が得られます。専門用語や治療法を患者・家族にわかりやすく解説できるようになるため、説明補助ツールとしても活用可能です。基本的な相談対応をAIが担うことで、タスクシフトによる業務の効率化にも貢献します。

がんに関する情報が多い中でも治療理解の促進が可能となり、患者や家族が安心して療養に向き合える環境づくりに貢献します。

今後の展開

横浜市は、信頼できる情報をより多くの市民や医療関係者に活用してもらえるよう、「ランタン」の利用促進に取り組みます。利用者からのフィードバックを基に改善を重ね、より良い相談支援を実現していく方針です。

また、全国展開を見据えたモデル都市としての役割を担い、他の自治体への展開も視野に入れています。

一般財団法人在宅がん療養財団について

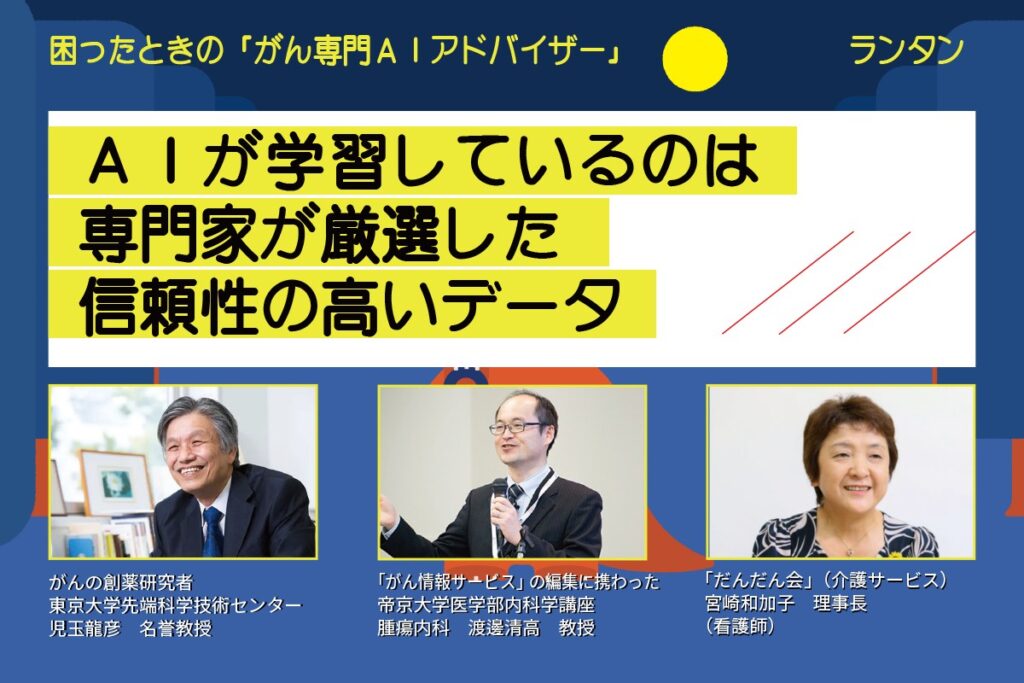

一般財団法人在宅がん療養財団(JHoCC)は、令和2年4月24日に設立されました。設立者・代表理事・会長は児玉龍彦氏(東京大学名誉教授)、代表理事・理事長は渡邊清高氏(帝京大学医学部教授)が務めています。

がん患者が住み慣れた地域で安心して療養できる社会の実現を目指し、信頼できる情報提供と相談支援を行っています。主な事業として、がん療養に関するQ&Aサイト「在宅がんウィット」の運営や、AI相談支援サービス「ランタン」の開発・提供、在宅がん療養に関する調査研究と情報発信を行っています。

精密医療や最先端のがん治療に関する情報を、専門家監修のもとで市民にわかりやすく提供している点が特徴です。令和5年には第2回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(医療部門)を受賞しています。